-

-

-

-

-

-

-

-

-

開催レポート:【INACOMESEMINAR2025】第1回地域を元気にするビジネスの見つけ方

地域の課題をビジネスへ。農山漁村での新たな起業のかたち

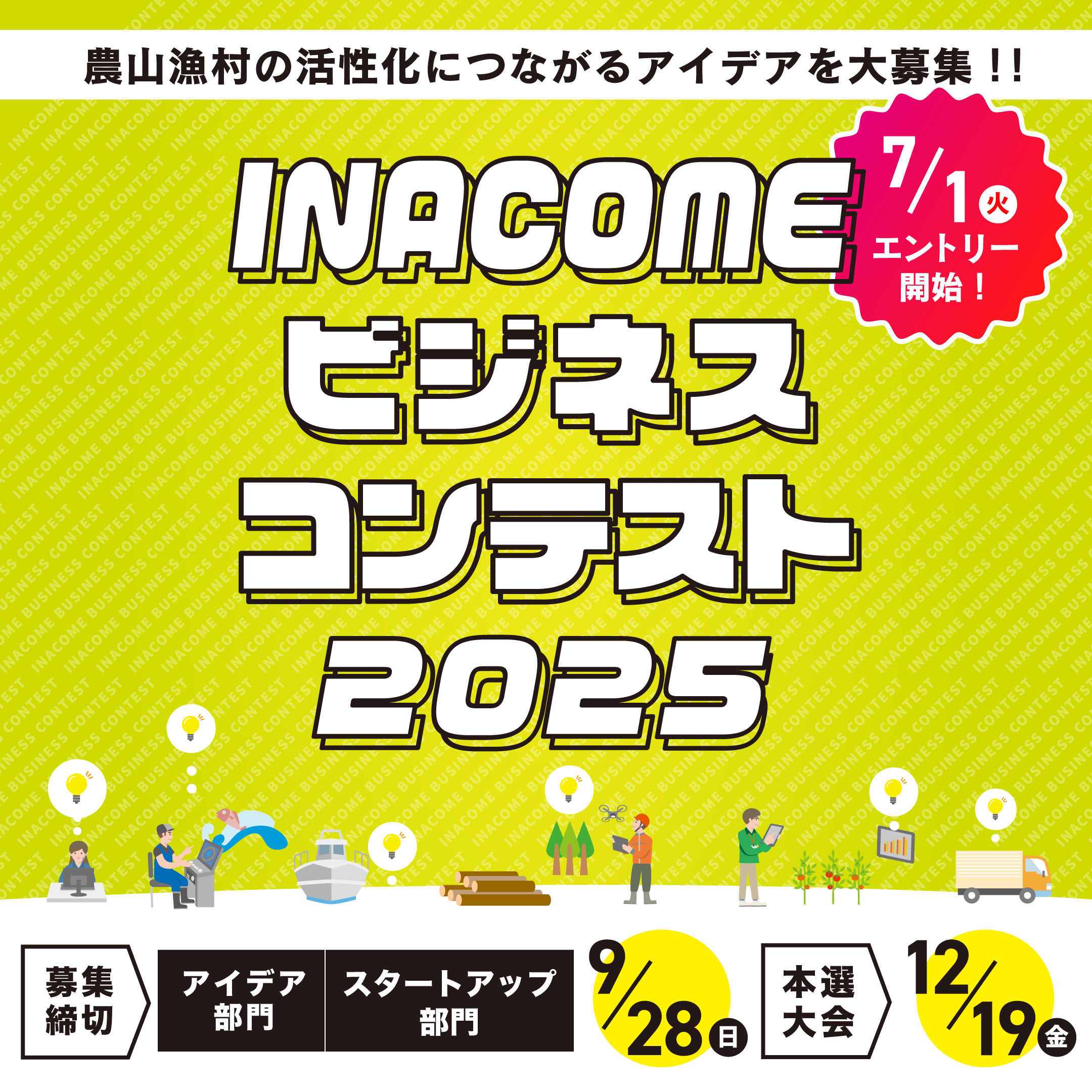

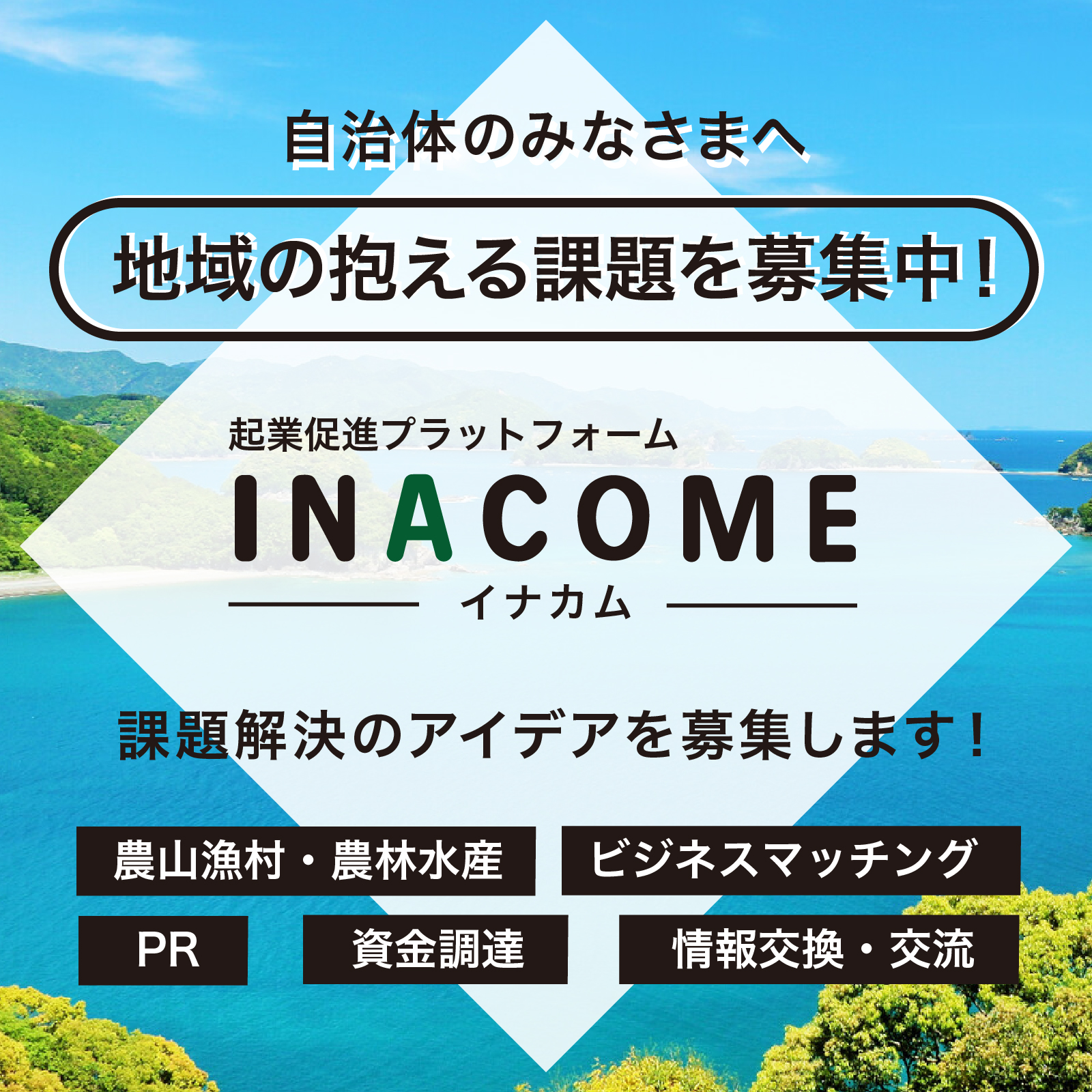

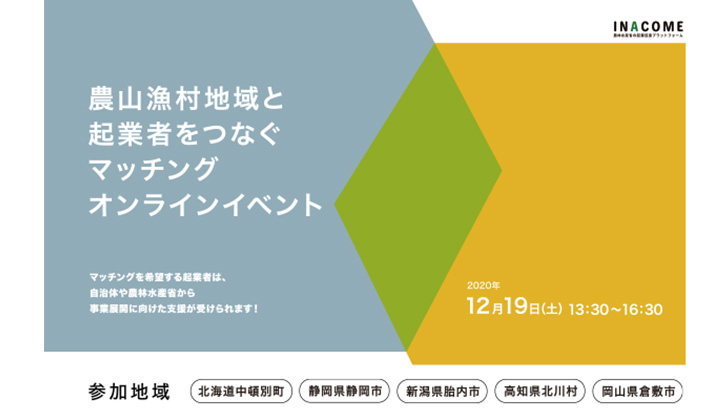

2025年7月16日、農山漁村での新たなビジネス創出を目指す方を対象にイナカムセミナーがオンラインで開催されました。イナカムセミナーは、農林水産省が主導する起業促進プラットフォーム「INACOME(イナカム)」が主催し、全4回の特別セミナーの第1回目です。

なぜ今、農山漁村での起業なのか

このセミナーの背景には、 日本社会が直面する大きな課題と、そこに生まれつつある新しい価値観があります。人口減少や高齢化といった問題を抱える農山漁村は、ともすれば否定的な文脈で語られがちです。しかし、こうした地域課題は、もはや単に支援の対象として捉えられるだけでなく、新たな価値や可能性が生まれる創造の場として見直され始めています。

INACOMEの取り組みは、そうした考えを後押し、起業家自身の力で持続可能なビジネスを立ち上げる「ボトムアップの革新」を促すことを目的としています。今回のセミナーのターゲットは、まさにその主役となることを目指す人々。地域での暮らしや仕事に関心はあるものの、具体的な一歩をどう踏み出せばよいか模索している方々です。

お昼時の参加しやすい時間帯に設定されていることからも、現在別の仕事を持ちながら、新しい生き方を考えている層にも門戸を広げようという意図が感じられました。

********************

基調講演:起業の現状と持続可能な取組

最初の登壇者は、株式会社アール・ピー・アイ 取締役副社長の木佐貫正博氏です。同社は、リサーチ・マーケティングをはじめ、事業プロデュースやマネジメントなど、多岐にわたる分野で展開するコンサルティングファームです。今回は「地域を元気にするアイデアの見つけ方」というテーマで講演が行われました。

木佐貫氏は、農山漁村における起業について、地域に新たな雇用と所得をもたらし、移住者や若年層の所得向上にもつながる。地域に根差した文化や歴史、景観といった多様な資源を活かしながら、新たなビジネスを創出する可能性があると話しました。

一方で、たとえ地域課題を解決できるアイデアを持っていたとしても、新しく地域に入った人の提案がすぐに受け入れられるとは限らないという課題もあります。そのため、時間をかけて地域に溶け込みながら信頼関係を築いていくプロセスが重要です。

こうした取り組みによって、労働力不足の解消や若年層の地域参画、新たなサービスの創出だけでなく、地域住民の暮らしの質を高めるといった多面的な効果が期待されます。起業を持続させていくために、移住・起業支援制度や専門家による伴走支援の存在も重要です。

********************

事例紹介:伝統とテクノロジーの幸福な出会い

続いての登壇は、株式会社フィッシュパス代表の中谷優基氏による事例紹介でした。同社は、INACOMEのビジネスコンテストで受賞歴もあるスタートアップです。

フィッシュパスが提供するのは、川釣りなどに必要な「遊漁券」を24時間いつでもスマートフォンで購入できるアプリです 。これは、一見すると単なるデジタル化(DX)の事例に思えるかもしれません。

地域課題: 釣り人は早朝や深夜に活動するため、遊漁券販売所の営業時間と合わない。一方、遊漁券を販売・管理する漁業協同組合(漁協)は、担い手の高齢化や収入減に悩んでいる。

地域の宝: 豊かな自然が育む川という資源と、それを愛する釣りという文化。

解決策: フィッシュパスは、テクノロジーの力でこの両者を結びつけました。釣り人はいつでもどこでも遊漁券を買えるようになり、漁協は販売機会の損失を防ぎ、売上を向上させることができます。実際に、導入した漁協の中には売上が前年比1.5倍になったところもあるといいます。さらに、アプリのGPS機能で監視員の負担を軽減したり、得られたデータを河川環境の保全に役立てたりと、その効果は多岐にわたります。

フィッシュパスは、漁協、釣り人、そして地域社会の誰もが利益を得る「三方よし」ならぬ「四方よし」の仕組みを構築していると言えます。漁協の収益が増えれば、稚魚の放流など河川環境の整備に再投資でき、川が豊かになれば、釣り人の満足度も高まる。そして、訪れる人が増えれば、地域の経済も潤います。まさに、伝統的な資産をテクノロジーで輝かせ、持続可能な好循環を生み出した模範例と言えるでしょう。

********************

まとめ

今回のセミナーを通して、農山漁村におけるビジネスの捉え方が、新たなステージに入ったことを強く感じました。それは、単に「地方を救う」といった感傷的なスローガンではなく、地域固有の価値を深く理解し、そこに現代的なビジネス手法を掛け合わせるという、洗練されたアプローチです。

木佐貫さんが示した「持続可能は起業」と、中谷さんが示した「テクノロジーによる地域課題へのアプローチ」により、地域に根差し、かつ成長性のあるビジネスが生まれる確度が高まるのではないか。これは、これから農山漁村で何かを始めたいと考えている人々にとって、ヒントを与えてくれるものでした。